Jesus war Jude. Und es wäre ein starkes Zeichen gegen den Antisemitismus, wenn die katholische Kirche wieder daran erinnern würde

Als Sohn einer jüdischen Mutter wurde Jesus beschnitten. Jahrhundertelang hat ein Fest im katholischen Kalender daran erinnert. Die Kirche sollte es wiederbeleben.

Der Pegel des Antisemitismus steigt wieder an. Gewiss, in den abgedunkelten Hinterzimmern der extremen Rechten waren judenfeindliche Überzeugungen nie ganz verstummt. Aber seit kurzem werden auch in der politischen Linken Stimmen lauter, die unter dem Mantel des Antizionismus und der Kritik am Staat Israel antisemitisches Ideengut verbreiten. Hinzu kommen neue Formen eines islamischen Antisemitismus – ein Problem, das durch die Migranten aus dem arabischen Raum nicht geringer geworden ist.

Die katholische Kirche, die Jahrhunderte lang selbst antijüdische Denkweisen gefördert hat, sollte dazu nicht schweigen. Sie hat aus dem Schrecken der Shoah gelernt und ihr Verhältnis zum Judentum seit dem II. Vatikanischen Konzil auf eine neue Grundlage gestellt. Sie sucht seitdem nicht nur das Gespräch mit den „älteren Brüdern im Glauben“, sondern ist auch bestrebt, Schulter an Schulter tragfähige Allianzen zu bilden. Das Postulat der Erinnerungssolidarität mit den jüdischen Opfern, das der Theologe Johann Baptist Metz wiederholt angemahnt hat, ist nur dann glaubwürdig, wenn es dazu führt, dass sich die Kirche praktisch für die heute bedrängten Juden einsetzt.

Zeichen des Bundes

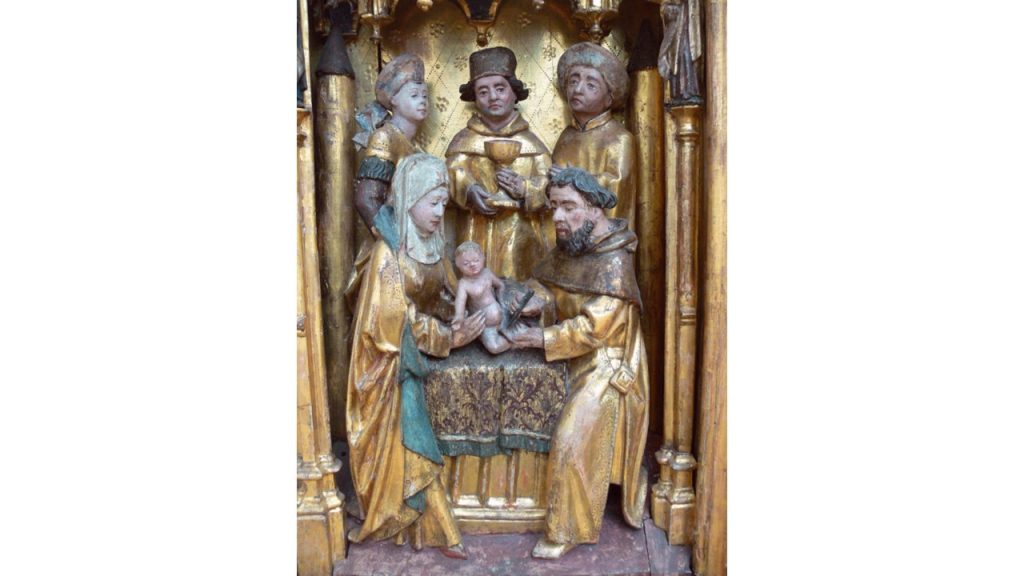

Immer mehr Juden aber, ob gläubig oder nicht, fühlen sich mit dem Problem des ansteigenden Antisemitismus allein gelassen. Neben Solidaritätsbekundungen und Aufklärungsarbeit in Religionsunterricht und Katechese könnte die Kirche einen symbolischen Akt setzen, um ihrer Verbundenheit mit dem Judentum Ausdruck zu verleihen. Konkret könnte sie ihren liturgischen Kalender ändern und ein Fest wiederbeleben, dessen Wurzeln ins 6. Jahrhundert zurückreichen und das bis 1969 am Neujahrstag gefeiert wurde: die Beschneidung des Herrn – circumcisio Domini. Ausgerechnet im Gefolge des Konzils, das eine kritische Aufarbeitung antijduaistischer Spuren in Theologie und Gottesdienst gefordert hat, wurde dieses Fest abgeschafft und so eine Lücke in die kirchliche Gedenkkultur gerissen.

Spontan könnte man meinen, die Liturgiereform habe doch nur einen alten Zopf abgeschnitten. Beschneidung Christi – das dürfte bei den meisten Gläubigen Achselzucken, wenn nicht Unverständnis hervorrufen. Doch bei näherem Hinsehen hat dieses Fest gerade für das Verhältnis zum Judentum zentrale Bedeutung. Jesus von Nazareth war nicht Christ, sondern Jude. Er ist als Sohn einer jüdischen Mutter geboren und nach den Vorschriften des Gesetzes am achten Tag beschnitten worden. Schon der Apostel Paulus bezeichnet Jesus als „Diener der Beschneidung“ (Römer 15,8), der sich den Bestimmungen der Tora unterwirft, um sie zu erfüllen. Der Zusammenhang zwischen Altem und Neuem Bund, der von Markion über die Deutschen Christen bis in die populäre Jesus-Literatur unserer Tage immer wieder infrage gestellt wurde, findet im Ritus der Beschneidung symbolisch prägnanten Ausdruck. Das könnte neu ins Bewusstsein der Gläubigen gerückt werden.

Die Praxis der Beschneidung ist alt. Ihre Einführung wird in den Kulturen des Alten Orients zunächst hygienische oder sexualmedizinische Gründe gehabt haben. Im Buch Genesis wird sie als Bundeszeichen eingesetzt. Dem Stammvater Abraham wird aufgetragen, alles männliche Fleisch zu beschneiden. „Das soll mein Bund an eurem Leibe sein“ (Genesis 17,9). Später wird das Bundeszeichen zur Voraussetzung für die Teilnahme am Kult. Bei den Propheten Israels, die zur geistlichen Umkehr aufrufen, ist metaphorisch auch von einer Beschneidung der Lippen und des Herzens die Rede (vgl. Jeremia 4,4).

Ausdruck jüdischer Identität

Feinde des Judentums haben die Praxis der Beschneidung immer wieder attackiert. Antiochus IV. Epiphanes, der im 2. Jahrhundert v. Chr. Maßnahmen einer Zwangshellenisierung durchführte, um das traditionelle Judentum auszulöschen, untersagte das Ritual. Umgekehrt gab es assimilierungswillige Juden, die das Zeichen durch Operation zu kaschieren versuchten. Nach der Zerstörung des Zweiten Tempels durch die Römer im Jahre 70 n. Chr. galt die Beschneidung – neben der Einhaltung des Sabbats und der Speisevorschriften – als zentraler Ausdruck jüdischer Identität in der Diaspora. Spinoza, der selbst aus der Synagoge von Amsterdam ausgestoßen wurde, vermerkt im 17. Jahrhundert: „Ich halte dieses Zeichen für so wichtig, dass es meiner festen Überzeugung nach an sich schon genügt, um die gesonderte Existenz der Nation für immer zu behaupten.“

Tendenzen, die Beschneidung zu problematisieren oder als überholtes Relikt verächtlich zu machen, gab es immer wieder. Sie reichen bis in die Gegenwart, wie zuletzt die Debatte um das Beschneidungsurteil des Kölner Landgerichts aus dem Jahr 2012 gezeigt hat. Dieses hatte die Zirkumzision für strafbar erklärt. Die Richter machten das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht auf Selbstbestimmung geltend, um der Beschneidung minderjähriger Knaben eine juristische Grenze zu ziehen. Der Fall führte zu heftigen Auseinandersetzungen darüber, wie die Standards der säkularen Rechtskultur mit der überlieferten Ritualpraxis in Judentum und Islam zusammenzubringen seien. Religionssensible Stimmen zeigten sich alarmiert, dass ausgerechnet das Land, das unter Hitler die Vernichtung der Juden betrieben hatte, nun die Beschneidung, das uralte Zeichen jüdischer Identität, verbieten wolle. Der Chor abschätziger Kommentare, der sich nach dem Urteil in den sozialen Netzwerken breitmachte, hat den Basler Religionshistoriker Alfred Bodenheimer veranlasst, einen klärenden Essay mit dem aufrüttelnd doppelsinnigen Titel „Haut ab!“ zu veröffentlichen.

Der Name Jesus

Die theologische Akzentuierung der Beschneidung Christi steht gegen Tendenzen, die das Christentum vom Judentum abrücken wollen. Ganz selbstverständlich erzählt das Lukas-Evangelium, dass Johannes der Täufer und Jesus beschnitten wurden. Die Beschneidungspraxis wird erst zum Konfliktthema bei der Frage, wie mit Nichtjuden umzugehen ist, die zum Glauben an Christus kommen. Der Apostelkonvent beschließt im Jahr 48 n. Chr., ihnen Beschneidung und Speisevorschriften nicht aufzuerlegen. Das öffnet der Evangelisierung der Völker die Tür. Die Taufe tritt an die Stelle der Beschneidung und wird zum Zeichen christlicher Initiation. Das unauslöschliche Siegel wird ins Geistige transponiert.

In den Debatten um die Deutung der Inkarnation betonen Theologen die Beschneidung, um die unverkürzte Menschheit Jesu auszusagen. In seinen Sermones de circumcisione predigt Bernhard von Clairvaux, die Beschneidung erweise die Wahrheit der Menschheit. Beschnitten werde der Erlöser als „Sohn Abrahams“, Jesus genannt werde er als „Sohn Gottes“. Auch Thomas von Aquin stellt in seiner theologischen Summe heraus, die Beschneidung sei aus Gesetzesgehorsam erfolgt. Sie zeige überdies, dass der Erlöser keinen Scheinleib – kein corpus phantasticum – gehabt habe. In der kirchlichen Liturgie haben die Beschneidung des Herrn und die Namensgebung Jesu lange feste Erinnerungsorte gehabt. Nicht Hoheitstitel wie „Sohn Gottes“ oder „Herr“ wurden hier memoriert, sondern der einfache Name Jesus, dem die Semantik der Rettung eingeschrieben ist. Die in der modernen Theologie übliche Rede vom „absoluten Heilbringer“ und „universalen Erlöser“ erhält durch das Gedenken der Beschneidung und des Namens Jesu ein Korrektiv. Gegenüber allzu spekulativen Christus-Lehren wird an die historische Herkunft des galiläischen Juden erinnert.

Ein ökumenisches Signal

Dieses Erinnerungskorrektiv ist 1969 gestrichen und durch das altrömische Fest der Gottesmutter Maria ersetzt worden. Nun ist die katholische Kirche für ihren Marienkult bekannt. Dieser reicht bis in die Antike zurück und hat vor allem in Zeiten der Gegenreformation starke Blüten hervorgetrieben. Die wichtige Differenz zwischen Anbetung, die allein Gott zukommt, und Verehrung, die Maria und den Heiligen erwiesen werden kann, wurde in der Volksfrömmigkeit häufig verwischt. Der liturgische Kalender aber kennt bis heute über ein Dutzend Marienfeste: das Hochfest der Gottesmutter (1. Januar), Mariä Aufnahme in den Himmel (15. August) und Mariä unbefleckte Empfängnis (8. Dezember) sind nur die bekanntesten. Noch vor kurzem hat Papst Franziskus das Fest „Maria, Mutter der Kirche“ eingeführt, als sei das marianische Symbolkapital im kirchlichen Kalender noch weiter aufstockungsbedürftig. Bei dieser auffälligen Häufung an Marienfesten würde die katholische Kirche nichts verlieren, aber einiges gewinnen, wenn sie das Hochfest der Gottesmutter zur Disposition stellen und die Gedenktage der Beschneidung des Herrn und des heiligen Namens wiedereinführen oder – besser noch – miteinander verbinden würde.

Zunächst wäre dies ein ökumenisches Signal. Die katholische Kirche würde wieder anschließen an die Praxis des Ostens und der Reformationskirchen, die das Fest der Beschneidung immer beibehalten haben. Weiter wäre es ein Zeichen des Respekts und der Erinnerung an die jüdische Identität Jesu, die nicht geschichtsvergessen überspielt werden darf. Schließlich wäre die Wiedereinführung ein demonstrativer Akt der Solidarität mit den Juden heute, denen in Zeiten eines erstarkenden Antisemitismus auch und gerade durch Christen der Rücken zu stärken ist. Bei seinem Besuch der Synagoge von Rom im Jahr 2016 wurde Papst Franziskus von einem älteren Rabbiner gefragt, ob er das Fest der Beschneidung des Herrn nicht wiedereinführen wolle. „Eine gute Idee“, erwiderte der Pontifex. Ob diesem Wort Taten folgen werden? 50 Jahre nach der Liturgiereform wäre der Zeitpunkt günstig, die Lücke in der kirchlichen Gedenkkultur wieder zu schließen.

Wiederabdruck aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 29. Dezember 2018